- エアボートの製造販売・株式会社フレッシュエアー

- 0555-73-8412

- info@airboat.jp

高知県警察へエアボートを納入いたしました

2017年6月10日

アメリカ テキサス州でのエアボート救助活動

2017年8月30日

鬼怒川での救助活動記録

2015年9月10日、台風18号の低気圧の影響で茨城県常総市は記録的な大雨になりました。 その大雨で常総市の鬼怒川が決壊して、屋根に上がったり電柱にしがみついて救助を待つ人の姿がニュー映像に映し出されていた。 その日、横浜へ外出していて、すさまじい濁流の映像を目にしたのは遅い午後でした。

「エアボートがあればお役に立てることがある」

「エアボートでしかやれないことがある」

「出動できるエアボートはこの1艇・・・」

「操船できる人間は僕一人・・・」

「ならば、僕が行くしかない!」

「僕が行かねば・・・」

そう気持ちが固まるまでに、それほど時間はかからず、気が付けばエアボートを格納している山中湖ベースへ向かっていました。それでも横浜からいったん新宿へ戻って、そこから山中湖に向かったので、着いたのは夜の7時を過ぎていました。 無線、拡声器、ロープなど必要なものを点検、エアボートをトラックに積み込み終えたのは21時頃でした。

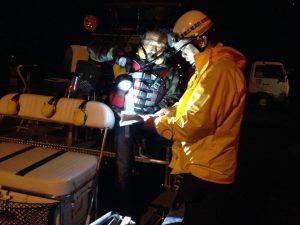

山中湖ベース エアボート積み込み

その後、夜間航行のための照明機器類を取り付け新宿・戸山ベースへ移動しました。 作業を終え、23時頃軽く食事をとり出発しました。

戸山ベースで準備完了

常総消防本部と連絡を取り合いながら、テレビの画面でしか知らない被災地へ向かいました。 被災地近くになると、いたるところで道路は冠水しており、あちこち迂回しながら通れる道を探しました。 ナビ案内によると、とっくに到着している時刻なのに、どこも通行止め。どの道路がどれくらい冠水していのるかを尋ねても、刻々と状況が変化している中では、さっきまでは通れたけど今は分からないという返事が目立ちました。

ナビが示した到着時刻より1時間以上遅れて、午前1時過ぎに常総地方広域市町村圏事務組合消防署に到着。さっそく打ち合わせに入りました。 消防署の傘下での活動を行うにあたり、明るくなってから救助活動を始めましょうということになり、焦る気持ちはあったものの、少し仮眠をとろうかと思っていたところ、緊急で救助要請がありました。

救助隊員が9.9馬力の船外機で2名の隊員がボートに乗り込んで救助に向かったが、途中、川の流れが速く流されてしまい救助に行けなかったとのこと。更に途中には踏切があり、そこは地面が高くなってボートに乗ったままでは行けないという、話を伺う限り、まさにエアボートしか行けそうにない所のようでした。

暗闇の中の水没した住宅地 街燈だけがともっていた。 早く救助を待っている人の元へに向かいたい!と言う焦った気持ちと、真っ暗闇の水没した住宅地や濁流の中へ行く恐怖感も襲ってきました。 今だから話せますが、山岳ラリードライバー経験者の私でも足が震えました。 どれだけお役に立てるのだろうか、日本初のエアボートでの救助活動はどれだけ活躍できるのだろうか。

アプローチ地点1で準備

アプローチ地点1で準備

出動前の打ち合わせ

さあ!乗り込んで出動です そんな不安な気持ちを抱えながら最初の出動になりました。(アプローチ地点1)

活動エリアと アプローチ地点1と2

水没した住宅地は、不気味なくらい静かでした。深夜3時過ぎの住宅地は人が居るのか居ないのかさえわかりません。 濁った水の中で水深さえわかりません。唯一道路標識が足元に見えるので、おおよその見当がつくくらいです。

途中、踏切があって、そこは小高くなって地面が見えていました。通常のボートなら下船して抱えて歩くような所ですが、そこはエアボートですから少しアクセルをふかせば問題なく通過できました。狭い路地を右や左に曲がらねばなりませんでしたが、信地旋回(移動せずに向きを変える)ができるくらい小回りが利くボートの性能に加え操船技術でそこはクリア。

そしてまもなく川の本流に差し掛かりました。この地点は船外機付きのボートで渡れなかった場所です。ここは、流れがある水面や風が強い時に操船するクラビング行法で航行し川を渡りきりましたが、この流れは通常の河川の流れと同等レベルに感じました。 もう、この時点では何の不安もなく早く助けたい気持ちでいっぱいになっていました。

住宅が沢山ありました。この中の何処かに助けを求めてる人が居るんだ。そう思い暗闇の中を見渡すと、エアボートのエンジン音を聞いた人たちが窓を開け、ベランダに立ち「ここだ、ここだー!」と色んなものを手に持って振って知らせているのが見えました。 今までエアボートの音はウィークポイントだと思っていたけれど、この音が聞こえたから「ここにいるよ!」と知らせてくれる人がいる。「助けに来てくれた!」と希望を持つ人がいる。そんな音なんだと感じました。

やっと要救助者の家に辿り着きましたが、低体温症状態のようで搬送を急ぎたいところ。 戻るときは位置がほぼ頭に入っていたので向かう時に比べて短時間でプラットホームまで戻ることができ、少しでも早く病院へ搬送できるよう隊員が待機している陸上までエアボートでいっきにあがりました。隊員の方たちも足元を水につけることなく、要救助者を下船させ病院搬送へと繋ぐことができました。

動画:エアボートで国内初の救助

その後、アプローチ地点2へ場所を変えて再出動。もう空は明るくなっていました。

道路標識を見ると水深が想像できます

道路標識を見ると水深が想像できます

道路標識を見ると水深が想像できます

2回目の出動はここから この地点(地点2)から救助地点(エリアB)まではかなり遠く、しばらく行くと、遠くに陸地が見えて、その先に平屋が見えました。でも近づいてみると陸地は水に浮いた瓦礫で、平屋に見えた家は2階部分でした。業務用の4枚ドアの大きな冷蔵庫やポリタンクなど色んなものが浮いていて、初めはそれらをかき分けて進んでいたのですが、だんだん瓦礫の層が厚くなってかき分けられなくなった時、エアボートはその瓦礫の上に乗り上げて進んで行くことができました。家族全員を救助した下船時、おばあちゃんに「音がうるさくてごめんね」と声をかけたら「なに言ってるの〜、いい音じゃない。」と答えてくださって、少し泣けてきました。

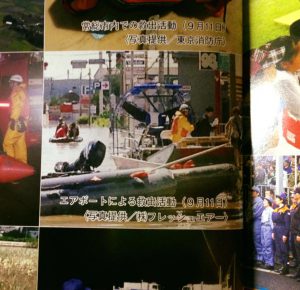

それからまた元の地点に戻り(地点1)活動を開始。この頃には各方面から応援部隊が駆けつけており、陸空共に救助活動が始まっていました。 深夜の真っ暗闇の状況とは違い水没した住宅地や標識がちゃんと見えたので航行上の重い気持ちは少し軽くなりながら、エリアA辺りの救助活動をおこないました。

深夜に出動した地点 船外機を搭載したボートでの救助活動をする隊員も沢山いて、その横をなるべく波を立てないように航行しましたが、エアボートがもっと敏速に動けるようにエリア分けする必要性を感じました。そうすることで双方の利点を活かした救助活動が行えて、連携すれば更に敏速な活動が行えるのではないかと感じました。 不眠不休で続けた救助活動は、自前で持ち込んだ燃料がなくなったことにより終了することになりました。携帯のバッテリーも切れコンビニで買った水とおにぎりがなくなっても活動していましたが、燃料がないことには継続できません。本来の業務も立て込んでいたので終了しました。 記録をまとめてみると46人と犬1匹を救助していました。実働は8時間程度だったと思いますがエアボート1艇にパイロットと隊員1〜2名が乗り込んでの救助活動ですから、とても効率良く救助できたのではないかと感じます。

陸地すれすれで下船させる様子 今回の救助活動は株式会社近代消防社が発行する近代消防11月号に掲載していただきました。

近代消防11月号 また、翌朝の読売新聞には活動の様子が写真に写っていました。

近代消防11月号 また、翌朝の読売新聞には活動の様子が写真に写っていました。

2015年9月12日掲載 読売新聞

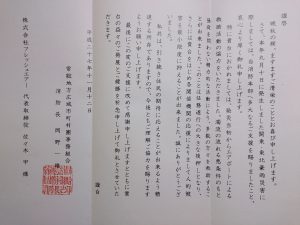

消防本部からお礼状も届きました。ご丁寧にありがとうございました。 今回の救助活動を快くご承諾くださったことでエアボートでの救助活動を国内初で行うことができました。この実績はなにものにも代え難く、とても貴重な経験でありましたし、今後の救助活動におけるエアボートの有効性を多くの方に知っていただくきっかけとなりました。 救助の場でどんなものが活躍できるツールなのか、必要なのかに一石を投じるものと確信しております。

感謝状:常総地方広域市町村圏事務組合消防本部より

商談になると納入実績は?と必ず尋ねられますが、もっと違う目線で必要なものを判断していただければ幸いでございます。確かに納入実績があると安心だと思いますが、既にエアボート自体は海外では当たり前のように導入されている乗り物です。 アメリカにおいてのエアボートは、消防、警察、沿岸警備などで使用されており、プレジャーで所有する人も沢山いて、洪水の時は全米からエアボートが集結し救助活動を行った実績もあります。 日本でもそのような時代が来るように、私たちは今後も普及活動・開発に励んで参りたいと思います。